2012年09月03日

1991年の夏

今回は、あの歴史的大事件の印象が残っている人でないと、へー、で終わるんだが。

このシャツは、モスクワであのクーデターが起きる直前、ぎりぎりソ連時代にお上りさんのように買った物だ。

今も大事にとっているのだが、もう決してロシアでは手に入らないだろうから。

決して、CO-OPではない。CCCPである。

クリント・イーストウッド主演の「ファイヤーフォックス」を見たときは、「なんで生協て書いてあるの?」と話題になった物である。

ロシア語風にいうと、エス・エス・エス・エルである。ソビエト・ソーシャル・...リパブリックとかいうんだろうな。

ソビエト社会主義共和国連邦のものである。

ちなみにルーブル紙幣は、外国人は持ち出し禁止だったため手元には残っていないが、カペイカ硬貨は幾枚か残っている。

さて あの夏、エリツィンが戦車に仁王立ちして騒動を鎮めた後のめまぐるしさと、クレムリンからソ連邦の国旗が降ろされ、ゴルバチョフが幕を引いた演説の姿は、感無量だった。

翌年、空港にはもはや垢抜けない土産ものなどはなくなり、ちょっと洒落た物に様変わりしていたのを見たとき、これが社会主義の終焉か、と実感したものである。

商魂たくましい、庶民の台頭である。

たとえば、ソ連時代の素朴なマトリョーシカと、最近のものを比べると、こうだ。プーチン大統領時代のものである。

ソ連人というのはドイツ人並に鼻持ちならないと感じた瞬間があったが、ロシア人一人ひとりは、素朴で思いやりが有り、いい人だった。風景も似たような物だったからか、北海道人としてのシンパシーは多分に色濃い。もう今じゃ、全然別なんだろうな。

ロシアを僕は愛している。だが、「政治のプロパガンダ」という嫌らしい手法を国家ぐるみでやっていたのもロシアである。

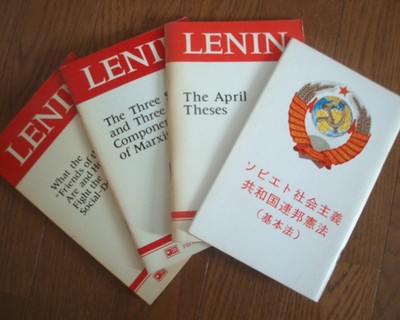

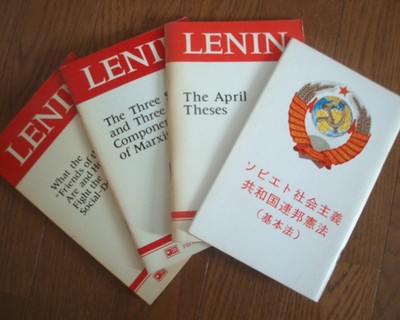

80年代、大きな駅や空港には、こうしたプロパガンダ本が置いてあり、自由に持ち帰れた(そんなもの持ち帰るロシア人はいない)。

レーニンの「4月テーゼ」もあった。

ブレジネフ政権は末期で、民意はもう留めようがなくなってきていた頃の出版物だ。

どうしてこんなにロシア好きかというと、きっと幼児体験が大きい。

冬に家族で帰宅し、ストーブで居間が暖まるまで、母はコートの中に僕を入れて、「ポルシカ・ポーレ」をハミングしてくれたものだ。

歌詞は“緑 もえーるー”と初夏の爽やかな大地の風景なのだが、そのこともあって、僕にはまるで「ドクトル・ジバゴ」のシベリア逃避行にぴったりの躍動感を感じてしまい、冬になるとこの歌を思い出す。

以上、80年代から90年代までの、激変のロシアネタでした。

このシャツは、モスクワであのクーデターが起きる直前、ぎりぎりソ連時代にお上りさんのように買った物だ。

今も大事にとっているのだが、もう決してロシアでは手に入らないだろうから。

決して、CO-OPではない。CCCPである。

クリント・イーストウッド主演の「ファイヤーフォックス」を見たときは、「なんで生協て書いてあるの?」と話題になった物である。

ロシア語風にいうと、エス・エス・エス・エルである。ソビエト・ソーシャル・...リパブリックとかいうんだろうな。

ソビエト社会主義共和国連邦のものである。

ちなみにルーブル紙幣は、外国人は持ち出し禁止だったため手元には残っていないが、カペイカ硬貨は幾枚か残っている。

さて あの夏、エリツィンが戦車に仁王立ちして騒動を鎮めた後のめまぐるしさと、クレムリンからソ連邦の国旗が降ろされ、ゴルバチョフが幕を引いた演説の姿は、感無量だった。

翌年、空港にはもはや垢抜けない土産ものなどはなくなり、ちょっと洒落た物に様変わりしていたのを見たとき、これが社会主義の終焉か、と実感したものである。

商魂たくましい、庶民の台頭である。

たとえば、ソ連時代の素朴なマトリョーシカと、最近のものを比べると、こうだ。プーチン大統領時代のものである。

ソ連人というのはドイツ人並に鼻持ちならないと感じた瞬間があったが、ロシア人一人ひとりは、素朴で思いやりが有り、いい人だった。風景も似たような物だったからか、北海道人としてのシンパシーは多分に色濃い。もう今じゃ、全然別なんだろうな。

ロシアを僕は愛している。だが、「政治のプロパガンダ」という嫌らしい手法を国家ぐるみでやっていたのもロシアである。

80年代、大きな駅や空港には、こうしたプロパガンダ本が置いてあり、自由に持ち帰れた(そんなもの持ち帰るロシア人はいない)。

レーニンの「4月テーゼ」もあった。

ブレジネフ政権は末期で、民意はもう留めようがなくなってきていた頃の出版物だ。

どうしてこんなにロシア好きかというと、きっと幼児体験が大きい。

冬に家族で帰宅し、ストーブで居間が暖まるまで、母はコートの中に僕を入れて、「ポルシカ・ポーレ」をハミングしてくれたものだ。

歌詞は“緑 もえーるー”と初夏の爽やかな大地の風景なのだが、そのこともあって、僕にはまるで「ドクトル・ジバゴ」のシベリア逃避行にぴったりの躍動感を感じてしまい、冬になるとこの歌を思い出す。

以上、80年代から90年代までの、激変のロシアネタでした。