2015年10月24日

今年は寒くなりそうな

さあ連休だし、最後の登山かな、とイワオヌプリに行ってみると、吹きすさぶ風が強く、冷たい。もう来ちゃったんだから登るしかないもんね、と意志の固い登山者らで駐車場は一杯だ。

こんなに人が多いんじゃ、道端の小便もままならない。こんなに寒いんじゃ、ソフトシェルパンツにすればよかったな、とさっさと五色温泉に入った。

ほどよい温度で温泉臭ただよううっすら白濁。本物の温泉はいいねえ、とつま先まで血行よくなるのを実感。

出るときには、こちらの駐車場も一杯だった。

下山の道沿いに雪秩父があった。再開後とあって、相変わらず混んでいる。

今日の宿は倶知安の「ロッヂカウベル」で、登山中止のため2時間ほど余裕がある。ちょっと早いが昼食をとろうとアンヌプリ麓あたりを流したがが、冬以外に来るのは久しぶりで、食べるところがぴんとこない。手っ取り早く、場所のわかりやすい「ふじ鮨」ニセコ店へ。

軽く丼物でも、と考えていたが、ここの価格設定は本店より高め。ビュッフェへと誘導される設定なのだった。しょうがないなと食べ放題¥1780を選択。

先に肉か魚の煮付けか選び、その小鉢類の膳が届く。それから取りに行ってくれと念を押された。廃棄する品をよほど増やしたくないのだろうが、食べたいわけではないものを押しつけられて残すなとは、言い過ぎだろう。

ネタは小ぶりな握りを中心にいただく。食べ放題の寿司なんて、積丹町の寿司食べ放題イベント以来だな。

先に「ロッヂカウベル」の場所を確認し、真狩村で湧水を見て、細川たかしの歌を聴こうかとでかけた。

たかしが立っているのは川沿いの公園だったはずだが、よくわからない。道の駅でユリの球根(10個で¥680!もちろん園芸用。食用はこれから)を買いがてら、観光マップで確認する。駐在所の向かいあたりだ。

どーんとよく晴れた羊蹄山。バックにいいロケーションなんだな。今まで知らなかった。

この台座の横にある手形にタッチすると、たかしの歌が流れる仕組みだ。“わたしばかよね~”を独り占めだ。“きた~の~”でもいいんだが、細川たかしといえばはこっちだろう。

宿で倶知安町内の祭典のことを教えてもらった。道央圏では最後となる、金比羅寺の祭典という(神社ではない)。

暮れなずむ手前の暖かい時間に、秋を感じてのんびりとした縁日を歩いた。毎年買っているケバップ屋もここまで来ていた。

夜はもう、グレンモーレンジ一瓶抱えて、ゆっくり本を読んで過ごす。

このロッヂは裏が雑木林で、隣家が目に入らないというのがいい。そして羊蹄山。ロケーションがいい。

さて帰りは京極経由。吹き出し公園に久しぶりに行ってみた。

紅葉にはもう少し早かったが、朝からバスで乗り付けている中国人たちには絶好のロケーション。箱庭のようなたたずまいに大興奮だ。

支笏湖あたりでは予報通りの激しい雨だったが、行楽している間は雨にあたらぬ、のんびり小さな旅をすごした。

こんなに人が多いんじゃ、道端の小便もままならない。こんなに寒いんじゃ、ソフトシェルパンツにすればよかったな、とさっさと五色温泉に入った。

ほどよい温度で温泉臭ただよううっすら白濁。本物の温泉はいいねえ、とつま先まで血行よくなるのを実感。

出るときには、こちらの駐車場も一杯だった。

下山の道沿いに雪秩父があった。再開後とあって、相変わらず混んでいる。

今日の宿は倶知安の「ロッヂカウベル」で、登山中止のため2時間ほど余裕がある。ちょっと早いが昼食をとろうとアンヌプリ麓あたりを流したがが、冬以外に来るのは久しぶりで、食べるところがぴんとこない。手っ取り早く、場所のわかりやすい「ふじ鮨」ニセコ店へ。

軽く丼物でも、と考えていたが、ここの価格設定は本店より高め。ビュッフェへと誘導される設定なのだった。しょうがないなと食べ放題¥1780を選択。

先に肉か魚の煮付けか選び、その小鉢類の膳が届く。それから取りに行ってくれと念を押された。廃棄する品をよほど増やしたくないのだろうが、食べたいわけではないものを押しつけられて残すなとは、言い過ぎだろう。

ネタは小ぶりな握りを中心にいただく。食べ放題の寿司なんて、積丹町の寿司食べ放題イベント以来だな。

先に「ロッヂカウベル」の場所を確認し、真狩村で湧水を見て、細川たかしの歌を聴こうかとでかけた。

たかしが立っているのは川沿いの公園だったはずだが、よくわからない。道の駅でユリの球根(10個で¥680!もちろん園芸用。食用はこれから)を買いがてら、観光マップで確認する。駐在所の向かいあたりだ。

どーんとよく晴れた羊蹄山。バックにいいロケーションなんだな。今まで知らなかった。

この台座の横にある手形にタッチすると、たかしの歌が流れる仕組みだ。“わたしばかよね~”を独り占めだ。“きた~の~”でもいいんだが、細川たかしといえばはこっちだろう。

宿で倶知安町内の祭典のことを教えてもらった。道央圏では最後となる、金比羅寺の祭典という(神社ではない)。

暮れなずむ手前の暖かい時間に、秋を感じてのんびりとした縁日を歩いた。毎年買っているケバップ屋もここまで来ていた。

夜はもう、グレンモーレンジ一瓶抱えて、ゆっくり本を読んで過ごす。

このロッヂは裏が雑木林で、隣家が目に入らないというのがいい。そして羊蹄山。ロケーションがいい。

さて帰りは京極経由。吹き出し公園に久しぶりに行ってみた。

紅葉にはもう少し早かったが、朝からバスで乗り付けている中国人たちには絶好のロケーション。箱庭のようなたたずまいに大興奮だ。

支笏湖あたりでは予報通りの激しい雨だったが、行楽している間は雨にあたらぬ、のんびり小さな旅をすごした。

2013年03月20日

「青いターバンの少女」とは何なのか

フェルメールの絵については、ファンらが既に語り尽くしていると思うので、手垢のついたようなことは今更述べたくはない。

また、学際的な本は読んでいないので、細部にまで行き届かせるつもりもない。

なぜ描かれたか、モデルは誰なのかは、映画で推理されている通りで、十分納得できるので、まああんな感じじゃないだろうか。

それより、どんな意味を持って描かれたのか、なぜグッとくるのか、が何年も気になって仕方ない。

実際にあの「青いターバンの少女」を、他のオランダ絵画が展示されている中で、あのサイズの絵を見たことで、ちょっと考えが変わってきたこともある。

この2か月ずっと、あれは何なのだろう?と思いを巡らせていたのだが、そろそろまとめておきたい。

サイズ

でかい。少女単体のバストアップという、珍しい題材の割に、結構大きい画面だ。

ちょっとした衝撃だった。実際のサイズに驚いた作品は、今まで2つある。

クリムトの「海蛇」が半紙のようなサイズだったのは、逆に宝飾品のような輝きを溢れさせていた。ダリの「燃えるキリン」はハガキより一回り大きいだけの小品だったが、ふと思いついたイメージをまとめた率意のような瑞々しさと、意外な奥行きを感じた。

この絵は、ダヴィンチが生涯持ち歩いて筆を入れ続けた「モナリザ」と、似たようなサイズなのである。

もしかして、画家がふと肖像画を描こうとしたときに、手にしたくなる画布のサイズなのではないか。

同じく神戸に展示されたハルスの肖像画は、ほとんどが小振りだ。依頼品なわけだから、顔さえよくわかればいいので依頼主たちは大きなサイズを欲していなかったのだろう。

この絵は、依頼品ではないのではないだろうか。

結 構

これがまず珍しく、日本人の心をくすぐったと思う。“少女単体のバストアップ”なのだが、そういう美人画は、日本画で我々は見慣れているのである。

この絵は、宗教的なモチーフや、暗喩の物品を全く含んでいない、我々日本人に馴染みのある純粋な美人画の範疇に入っているのである。

しかも正面から捉えたのではなく、ちょっと横からでひねりが入っている。これによってモデルに、アジア人好みのS字曲線のたわみも発生している。“柳腰”を連想させるそのくねりが、我々の好みと合ったのだろう。

しかも背景がない。あれほど緻密に室内を描き込むフェルメールにしては、全く触れていないのである。その画面構成は、これまた日本画を通して、我々には馴染みの画面なのである。

西洋画の技術で描かれた日本画、といった雰囲気が、親しみやすかったのだろう。

竹久夢二の絵とも通じる雰囲気がある。首をかしげたような構図もそうだが、ちょっと開いた唇も。

思わせぶりに、何か表情を持つ口元が、この絵で最も目を惹くのだが、夢二もまた、多くの絵でちょっとつぶやくような描き方をしている。そうした“何気ない一瞬”のような雰囲気がいいのだろう。

さらに、我が国はアニメ・マンガの文化の国である。こうした“少女単体のバストアップ”という構図のイラストは、ますます見慣れている構図なのだ。大正の竹久夢二から現代に至るまで、知らず知らずのうちに、我々はこうした構図の絵に安心感が作られてきたのかもしれない。

この構図の肖像画を、フェルメールは描いている。それはおそらく依頼を受けた作品のようで、衣装や色彩、小道具は、肖像画として驚くことのない範囲に収まったものであり、どこかの美術館で見かけても、よくわからずに通り過ぎてしまうような無難なものである。

色 彩

ターバンの青と肩衣の黄。この組み合わせは、かなりきれいである。ラピスラズリの輝きであれば、当時は目の覚めるようなコントラストだっただろう。

だが、17世紀半ばのオランダで、そんな鮮やかな色彩に彩られた肖像画など、作法から外れていただろう。

何より、フェルメールの描いた物の中で、そんな大胆かつ少ない色彩の作品は、これ一つしかない。

いや、フェルメール作品においては、黄色や青い衣服は後半によく見られ、おそらく本人の好む色彩だったのだと思う(誰も言っていないが)。

だが、この肖像画での大量の青と黄の比率は、当時としては画期的、野心的な画面である。

マネの「ピッコロを吹く少年」に、何か通じるものがある。

あの作品は、灰色の背景、黒い上着の中で、赤いパンタロンが空間を締めている、赤が重要な比率の色彩だ。意外に大きな作品、間近で見ると意外にラフなタッチ、というのも似ている。

マネは、この少女の絵を見ているのではないだろうか。

4世紀北魏時代の石窟芸術。青と赤に彩られた眷属が飛翔する天井は、躍動に満ちている。荒々しいのだが、その躍動する様式美は、その後中国にはついに顕れることがなかった。

S字にたわむ肉体を彩る2色のコントラストは、ここにも通じるものを感じる。洋の東西で、芸術の感性は同じ美を嗅ぎ当てるのだろうか。

青と黄、この色の組み合わせ、画面を占める色使いは、フェルメールが画家として試してみたいと思っていたのではないか?

衣 装

中東のエキゾチックな風俗、というのはよくあるモチーフだ。この少女の衣装は、もちろんオランダ風ではない。ターバンや肩衣風の布の纏い方など、アジア的である。

オランダ人には相当にエキゾチックだが、この胸元の布の襞加減が、和服の襟元のようでこれまた日本人には違和感がないというのも、親しみやすさではないだろうか。

なぜこんな衣装を選んだのか?

青と黄を大きく生かす布の使い方として、この衣装はうってつけだと思う。顧客であろう、オランダ中流子女の服装にはあり得ない色彩だ。

今一つ踏み込んで言えば、“コスプレ”の肖像画を描きたかったのではないだろうか?

当時の画家たちは、様々な小道具、大道具を、制作する絵画に描き込む資料として手元に集めていた。「こんな衣装も私の所にありますよ、こんな絵も描けますよ」という意味があったのではないだろうか?

モデル

モデルの体といえば、顔しかないのだが、大きな画面の割には意外に描き込んでいない。何となくのっぺりとした印象である。乳製品をふんだんに摂取しているオランダ人のごつごつとした立体感がない。

そのバタ臭くなくこざっぱりとしたところが、妙に無国籍で、我々の嗜好にすんなりと入ってくるのである。

だが、なぜ仕上げを施さなかったのか?

ゴッホの「星空のカフェ」も、青と黄の対比が際立つ、もうそのためのモチーフなのではないかという作品である。実際に見たとき、その色の際立つところ以外は、仕上げを途中でやめてしまったかのようなところがあって驚いた。

あの煌々と灯りのともるカフェの向かいの建物は、カンヴァスが地のままのぞいているところもあったのだ。描きたいものがたくさんあったゴッホだから、よほど気がせいていたのだろう。

対象物を、光を緻密に見るフェルメールが、急いでいたとは思えない。描いている途中で、あの映画のようにモデルがいなくなってしまったのかもしれない。

モデルがいなくなれば困りそうなものだが、フェルメールは困らなかったのだろうか?モデルなしでも作品としてしまう、この絵の存在価値は、フェルメールにとって何だろう?

2作目の存在

同じ構図の少女の肖像画が、この作品から数年後に描かれている。

その際、手元にあったこの作品を、顧客に見本として見せたことは想像に難くない。

フェルメールは寡作であり、手間のかかる作品製作より、もっと量産を姑たちから望まれていた。

緻密に背景を描き込むような作品より、ハルスのように、ささっと顔をアップに描ける画家としての注文も取ろうとしていたのではないだろうか?

まとめ

この「青いターバンの少女」は、依頼を受けたものではない、習作、見本である。

大量生産のできる構図、背景の省略を狙った習作である。

こんな面白いコスプレで、ハルス以上に鮮やかな色彩で描くことができることを見せるための、見本である。

従って、依頼品でもないのでモデルに意味はない。

だが、画家としてのフェルメールの、描きたい物を描いた、当時としては珍しい大胆な野心作である。

蛇 足

そこで、あの映画の、使用人の娘とフェルメールの関係の推測が秀逸になってくるのだ。

あの娘の示唆で、制作中の作品の構図、色使いに、今までにないものが生まれたことを実感したフェルメール。

その関係は、貴重なラピスラズリを磨らせるほどに濃密になっていく。画家として、感性が澄んでいく。

しかし常識人たる家長の振る舞いを求める姑、嫁。彼女らにとって、絵画は芸術ではなく、売買の対象たる職人による工芸品である。

おそらくは、この娘は追い出されるだろう。それを予見したフェルメールは、かねて試してみたかった構図、色彩の習作を、彼女をモデルに描くことに決めた。

ラピスラズリは、彼女ゆかりの色でもある。

若い娘との距離の近さを恐れた姑たちによって、彼女は作品の完成を見ることなく、暇をだされる。

そしてフェルメールは、以後、職人としての制作、家業の担い手(金貸しの取り立て)としての働きに、埋もれていったのだろう。

また、学際的な本は読んでいないので、細部にまで行き届かせるつもりもない。

なぜ描かれたか、モデルは誰なのかは、映画で推理されている通りで、十分納得できるので、まああんな感じじゃないだろうか。

それより、どんな意味を持って描かれたのか、なぜグッとくるのか、が何年も気になって仕方ない。

実際にあの「青いターバンの少女」を、他のオランダ絵画が展示されている中で、あのサイズの絵を見たことで、ちょっと考えが変わってきたこともある。

この2か月ずっと、あれは何なのだろう?と思いを巡らせていたのだが、そろそろまとめておきたい。

サイズ

でかい。少女単体のバストアップという、珍しい題材の割に、結構大きい画面だ。

ちょっとした衝撃だった。実際のサイズに驚いた作品は、今まで2つある。

クリムトの「海蛇」が半紙のようなサイズだったのは、逆に宝飾品のような輝きを溢れさせていた。ダリの「燃えるキリン」はハガキより一回り大きいだけの小品だったが、ふと思いついたイメージをまとめた率意のような瑞々しさと、意外な奥行きを感じた。

この絵は、ダヴィンチが生涯持ち歩いて筆を入れ続けた「モナリザ」と、似たようなサイズなのである。

もしかして、画家がふと肖像画を描こうとしたときに、手にしたくなる画布のサイズなのではないか。

同じく神戸に展示されたハルスの肖像画は、ほとんどが小振りだ。依頼品なわけだから、顔さえよくわかればいいので依頼主たちは大きなサイズを欲していなかったのだろう。

この絵は、依頼品ではないのではないだろうか。

結 構

これがまず珍しく、日本人の心をくすぐったと思う。“少女単体のバストアップ”なのだが、そういう美人画は、日本画で我々は見慣れているのである。

この絵は、宗教的なモチーフや、暗喩の物品を全く含んでいない、我々日本人に馴染みのある純粋な美人画の範疇に入っているのである。

しかも正面から捉えたのではなく、ちょっと横からでひねりが入っている。これによってモデルに、アジア人好みのS字曲線のたわみも発生している。“柳腰”を連想させるそのくねりが、我々の好みと合ったのだろう。

しかも背景がない。あれほど緻密に室内を描き込むフェルメールにしては、全く触れていないのである。その画面構成は、これまた日本画を通して、我々には馴染みの画面なのである。

西洋画の技術で描かれた日本画、といった雰囲気が、親しみやすかったのだろう。

竹久夢二の絵とも通じる雰囲気がある。首をかしげたような構図もそうだが、ちょっと開いた唇も。

思わせぶりに、何か表情を持つ口元が、この絵で最も目を惹くのだが、夢二もまた、多くの絵でちょっとつぶやくような描き方をしている。そうした“何気ない一瞬”のような雰囲気がいいのだろう。

さらに、我が国はアニメ・マンガの文化の国である。こうした“少女単体のバストアップ”という構図のイラストは、ますます見慣れている構図なのだ。大正の竹久夢二から現代に至るまで、知らず知らずのうちに、我々はこうした構図の絵に安心感が作られてきたのかもしれない。

この構図の肖像画を、フェルメールは描いている。それはおそらく依頼を受けた作品のようで、衣装や色彩、小道具は、肖像画として驚くことのない範囲に収まったものであり、どこかの美術館で見かけても、よくわからずに通り過ぎてしまうような無難なものである。

色 彩

ターバンの青と肩衣の黄。この組み合わせは、かなりきれいである。ラピスラズリの輝きであれば、当時は目の覚めるようなコントラストだっただろう。

だが、17世紀半ばのオランダで、そんな鮮やかな色彩に彩られた肖像画など、作法から外れていただろう。

何より、フェルメールの描いた物の中で、そんな大胆かつ少ない色彩の作品は、これ一つしかない。

いや、フェルメール作品においては、黄色や青い衣服は後半によく見られ、おそらく本人の好む色彩だったのだと思う(誰も言っていないが)。

だが、この肖像画での大量の青と黄の比率は、当時としては画期的、野心的な画面である。

マネの「ピッコロを吹く少年」に、何か通じるものがある。

あの作品は、灰色の背景、黒い上着の中で、赤いパンタロンが空間を締めている、赤が重要な比率の色彩だ。意外に大きな作品、間近で見ると意外にラフなタッチ、というのも似ている。

マネは、この少女の絵を見ているのではないだろうか。

4世紀北魏時代の石窟芸術。青と赤に彩られた眷属が飛翔する天井は、躍動に満ちている。荒々しいのだが、その躍動する様式美は、その後中国にはついに顕れることがなかった。

S字にたわむ肉体を彩る2色のコントラストは、ここにも通じるものを感じる。洋の東西で、芸術の感性は同じ美を嗅ぎ当てるのだろうか。

青と黄、この色の組み合わせ、画面を占める色使いは、フェルメールが画家として試してみたいと思っていたのではないか?

衣 装

中東のエキゾチックな風俗、というのはよくあるモチーフだ。この少女の衣装は、もちろんオランダ風ではない。ターバンや肩衣風の布の纏い方など、アジア的である。

オランダ人には相当にエキゾチックだが、この胸元の布の襞加減が、和服の襟元のようでこれまた日本人には違和感がないというのも、親しみやすさではないだろうか。

なぜこんな衣装を選んだのか?

青と黄を大きく生かす布の使い方として、この衣装はうってつけだと思う。顧客であろう、オランダ中流子女の服装にはあり得ない色彩だ。

今一つ踏み込んで言えば、“コスプレ”の肖像画を描きたかったのではないだろうか?

当時の画家たちは、様々な小道具、大道具を、制作する絵画に描き込む資料として手元に集めていた。「こんな衣装も私の所にありますよ、こんな絵も描けますよ」という意味があったのではないだろうか?

モデル

モデルの体といえば、顔しかないのだが、大きな画面の割には意外に描き込んでいない。何となくのっぺりとした印象である。乳製品をふんだんに摂取しているオランダ人のごつごつとした立体感がない。

そのバタ臭くなくこざっぱりとしたところが、妙に無国籍で、我々の嗜好にすんなりと入ってくるのである。

だが、なぜ仕上げを施さなかったのか?

ゴッホの「星空のカフェ」も、青と黄の対比が際立つ、もうそのためのモチーフなのではないかという作品である。実際に見たとき、その色の際立つところ以外は、仕上げを途中でやめてしまったかのようなところがあって驚いた。

あの煌々と灯りのともるカフェの向かいの建物は、カンヴァスが地のままのぞいているところもあったのだ。描きたいものがたくさんあったゴッホだから、よほど気がせいていたのだろう。

対象物を、光を緻密に見るフェルメールが、急いでいたとは思えない。描いている途中で、あの映画のようにモデルがいなくなってしまったのかもしれない。

モデルがいなくなれば困りそうなものだが、フェルメールは困らなかったのだろうか?モデルなしでも作品としてしまう、この絵の存在価値は、フェルメールにとって何だろう?

2作目の存在

同じ構図の少女の肖像画が、この作品から数年後に描かれている。

その際、手元にあったこの作品を、顧客に見本として見せたことは想像に難くない。

フェルメールは寡作であり、手間のかかる作品製作より、もっと量産を姑たちから望まれていた。

緻密に背景を描き込むような作品より、ハルスのように、ささっと顔をアップに描ける画家としての注文も取ろうとしていたのではないだろうか?

まとめ

この「青いターバンの少女」は、依頼を受けたものではない、習作、見本である。

大量生産のできる構図、背景の省略を狙った習作である。

こんな面白いコスプレで、ハルス以上に鮮やかな色彩で描くことができることを見せるための、見本である。

従って、依頼品でもないのでモデルに意味はない。

だが、画家としてのフェルメールの、描きたい物を描いた、当時としては珍しい大胆な野心作である。

蛇 足

そこで、あの映画の、使用人の娘とフェルメールの関係の推測が秀逸になってくるのだ。

あの娘の示唆で、制作中の作品の構図、色使いに、今までにないものが生まれたことを実感したフェルメール。

その関係は、貴重なラピスラズリを磨らせるほどに濃密になっていく。画家として、感性が澄んでいく。

しかし常識人たる家長の振る舞いを求める姑、嫁。彼女らにとって、絵画は芸術ではなく、売買の対象たる職人による工芸品である。

おそらくは、この娘は追い出されるだろう。それを予見したフェルメールは、かねて試してみたかった構図、色彩の習作を、彼女をモデルに描くことに決めた。

ラピスラズリは、彼女ゆかりの色でもある。

若い娘との距離の近さを恐れた姑たちによって、彼女は作品の完成を見ることなく、暇をだされる。

そしてフェルメールは、以後、職人としての制作、家業の担い手(金貸しの取り立て)としての働きに、埋もれていったのだろう。

2013年02月10日

そうだ、絵を見に行こう

神戸フェルメールツアー

ここしばらく、正月明けに旅行に行っていなかったが、久しぶりに出かける気になった。

僕は「青いターバンの少女」が好きである。

どうも日本人好みの構図、マンガ・アニメに毒されている我々の感性にすっとしみいるものがある。

それがなんと、日本にやってくるとは。

ビッグネームの展覧会は何でも混んでしまう東京を避けて、神戸で見ることにした。三宮の神戸市立博物館。神戸は初めてなので、ホテルも三宮にして3泊の長逗留だ。

会期末でも年明けなら、混むまい、と高をくくって行ってみると、なんと外に大行列。それはチケットを求める列らしく、前日にネットでプリントアウトして入手していたことに一安心。

それでも、常設展示をぐるりと迂回させられ、3階の展示室に至るまで30分。

そして、展示室では幾分ゆったりと絵を眺められたのだが、「青いターバンの少女」の前には、なぜか築地市場の寿司屋のように、とぐろを巻いた巡回路が設けられている。そこに並ぶと間近で見られるのだが、立ち止まることはゆるされないのだという。上野パンダ方式だ。

そんなことなら、と少し後ろから立ち止まって眺めた。

絵の件は別記しよう。

1日目はこれで終了。夕食は、せっかくの瀬戸内の海の幸を求めて、駅前のミント8階のうおまんへ。結局、毎晩来てしまった。

2日目、姫路城へレンタカーで。

制限速度60kmという低速の指定は初めてだ。北海道人の感覚で走る。

当日朝は寒く、堀が結氷していた。

すっぽりと覆われた天守閣だが、エレベーターで最上階を外側から眺められるのは今しかない。これはこれで堪能だ。

昼食は、桜門前の土産物屋の一角の、こちら高田の馬場で。2階からはお城の眺めがいいので、おすすめ。

午後は灘の酒蔵に。くだりものの本場を見ねば。

「沢の鶴」の前の路地には、桶が満載。そうか、桶職人、業者も関わるよなあ。

夕食は、うおまんに行った後、なんとなく物足りなく、水軍料理つねさ、神楽 三ノ宮店と腹を満たし、最後にバー アマーヴェルで締めたのだった。

3日目。うー。さすがに胃に来た。

午前中は北野坂、異人館あたりを軽く流すうちに腹もこなれてきたので、生田神社近辺でステーキを摂ることにする。

予約がなくてもさっと入れたのはこちら、神戸牛ステーキishida.本店。この日は軽めの肉にしたが、いい雰囲気なので翌日も訪れる。

午後はポートタワーやカワサキワールドを見てすごす。

4日目。

港内遊覧船が良さそうなので、三宮神社や大丸をぶらぶらしながら、中突堤まで行って乗ってみた。

なるほど、建造中の潜水艦、タンカーが間近で見られる。もう、大興奮。

中華街を経由して、ステーキに向かったが、南京町の誘惑に負けそうになる。月餅だけでなんとか済ませて、ずどんと最後の神戸牛を堪能した。

なるほど、遊び歩くには、神戸はいいところですね.

ここしばらく、正月明けに旅行に行っていなかったが、久しぶりに出かける気になった。

僕は「青いターバンの少女」が好きである。

どうも日本人好みの構図、マンガ・アニメに毒されている我々の感性にすっとしみいるものがある。

それがなんと、日本にやってくるとは。

ビッグネームの展覧会は何でも混んでしまう東京を避けて、神戸で見ることにした。三宮の神戸市立博物館。神戸は初めてなので、ホテルも三宮にして3泊の長逗留だ。

会期末でも年明けなら、混むまい、と高をくくって行ってみると、なんと外に大行列。それはチケットを求める列らしく、前日にネットでプリントアウトして入手していたことに一安心。

それでも、常設展示をぐるりと迂回させられ、3階の展示室に至るまで30分。

そして、展示室では幾分ゆったりと絵を眺められたのだが、「青いターバンの少女」の前には、なぜか築地市場の寿司屋のように、とぐろを巻いた巡回路が設けられている。そこに並ぶと間近で見られるのだが、立ち止まることはゆるされないのだという。上野パンダ方式だ。

そんなことなら、と少し後ろから立ち止まって眺めた。

絵の件は別記しよう。

1日目はこれで終了。夕食は、せっかくの瀬戸内の海の幸を求めて、駅前のミント8階のうおまんへ。結局、毎晩来てしまった。

2日目、姫路城へレンタカーで。

制限速度60kmという低速の指定は初めてだ。北海道人の感覚で走る。

当日朝は寒く、堀が結氷していた。

すっぽりと覆われた天守閣だが、エレベーターで最上階を外側から眺められるのは今しかない。これはこれで堪能だ。

昼食は、桜門前の土産物屋の一角の、こちら高田の馬場で。2階からはお城の眺めがいいので、おすすめ。

午後は灘の酒蔵に。くだりものの本場を見ねば。

「沢の鶴」の前の路地には、桶が満載。そうか、桶職人、業者も関わるよなあ。

夕食は、うおまんに行った後、なんとなく物足りなく、水軍料理つねさ、神楽 三ノ宮店と腹を満たし、最後にバー アマーヴェルで締めたのだった。

3日目。うー。さすがに胃に来た。

午前中は北野坂、異人館あたりを軽く流すうちに腹もこなれてきたので、生田神社近辺でステーキを摂ることにする。

予約がなくてもさっと入れたのはこちら、神戸牛ステーキishida.本店。この日は軽めの肉にしたが、いい雰囲気なので翌日も訪れる。

午後はポートタワーやカワサキワールドを見てすごす。

4日目。

港内遊覧船が良さそうなので、三宮神社や大丸をぶらぶらしながら、中突堤まで行って乗ってみた。

なるほど、建造中の潜水艦、タンカーが間近で見られる。もう、大興奮。

中華街を経由して、ステーキに向かったが、南京町の誘惑に負けそうになる。月餅だけでなんとか済ませて、ずどんと最後の神戸牛を堪能した。

なるほど、遊び歩くには、神戸はいいところですね.

2012年12月01日

積丹の宿

御宿 かさい

積丹の秋は、アワビのシーズン。じゃんじゃん食べちゃうからなっ、と鼻息荒く遊び呆けに出かける。

突然思いついて直前に予約を入れても、なんとかなるのがこちら「お宿 かさい」。

かつてはユースホステルだったそうで、部屋数は十分ある。

この地域の宴会御用達のようで、大広間が週末によく使われている。

こちらの料理は一手間かけられた物で、うまい…と唸ってしまうものばかりで、気に入っている。

器の種類も多彩で、こんな色彩の器にこの料理を盛るのか…と見入ることもある。

夏にはウニのコースがあって、蒸したり焼いたりそれもすごいのだが、秋冬の人の少ない頃、こちらで食べるアワビもいいものである。

アンコウやブリなど、秋の魚介もいいのだ。

ミシュラン二つ星の「美国観光ハウス」もいいが、こちらの食事もひけをとらない。僕は両方の宿を順に訪れて、積丹の味覚を楽しんでいる。

おやど かさい

TEL 0135-44-2610

〒046-0201 積丹郡積丹町大字美国町字船澗105

積丹の秋は、アワビのシーズン。じゃんじゃん食べちゃうからなっ、と鼻息荒く遊び呆けに出かける。

突然思いついて直前に予約を入れても、なんとかなるのがこちら「お宿 かさい」。

かつてはユースホステルだったそうで、部屋数は十分ある。

この地域の宴会御用達のようで、大広間が週末によく使われている。

こちらの料理は一手間かけられた物で、うまい…と唸ってしまうものばかりで、気に入っている。

器の種類も多彩で、こんな色彩の器にこの料理を盛るのか…と見入ることもある。

夏にはウニのコースがあって、蒸したり焼いたりそれもすごいのだが、秋冬の人の少ない頃、こちらで食べるアワビもいいものである。

アンコウやブリなど、秋の魚介もいいのだ。

ミシュラン二つ星の「美国観光ハウス」もいいが、こちらの食事もひけをとらない。僕は両方の宿を順に訪れて、積丹の味覚を楽しんでいる。

おやど かさい

TEL 0135-44-2610

〒046-0201 積丹郡積丹町大字美国町字船澗105

2012年09月03日

1991年の夏

今回は、あの歴史的大事件の印象が残っている人でないと、へー、で終わるんだが。

このシャツは、モスクワであのクーデターが起きる直前、ぎりぎりソ連時代にお上りさんのように買った物だ。

今も大事にとっているのだが、もう決してロシアでは手に入らないだろうから。

決して、CO-OPではない。CCCPである。

クリント・イーストウッド主演の「ファイヤーフォックス」を見たときは、「なんで生協て書いてあるの?」と話題になった物である。

ロシア語風にいうと、エス・エス・エス・エルである。ソビエト・ソーシャル・...リパブリックとかいうんだろうな。

ソビエト社会主義共和国連邦のものである。

ちなみにルーブル紙幣は、外国人は持ち出し禁止だったため手元には残っていないが、カペイカ硬貨は幾枚か残っている。

さて あの夏、エリツィンが戦車に仁王立ちして騒動を鎮めた後のめまぐるしさと、クレムリンからソ連邦の国旗が降ろされ、ゴルバチョフが幕を引いた演説の姿は、感無量だった。

翌年、空港にはもはや垢抜けない土産ものなどはなくなり、ちょっと洒落た物に様変わりしていたのを見たとき、これが社会主義の終焉か、と実感したものである。

商魂たくましい、庶民の台頭である。

たとえば、ソ連時代の素朴なマトリョーシカと、最近のものを比べると、こうだ。プーチン大統領時代のものである。

ソ連人というのはドイツ人並に鼻持ちならないと感じた瞬間があったが、ロシア人一人ひとりは、素朴で思いやりが有り、いい人だった。風景も似たような物だったからか、北海道人としてのシンパシーは多分に色濃い。もう今じゃ、全然別なんだろうな。

ロシアを僕は愛している。だが、「政治のプロパガンダ」という嫌らしい手法を国家ぐるみでやっていたのもロシアである。

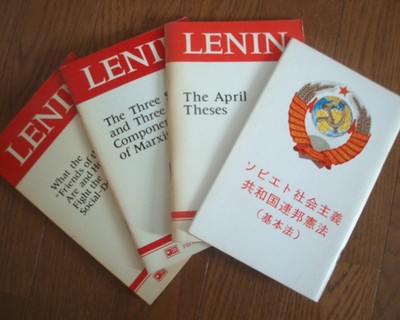

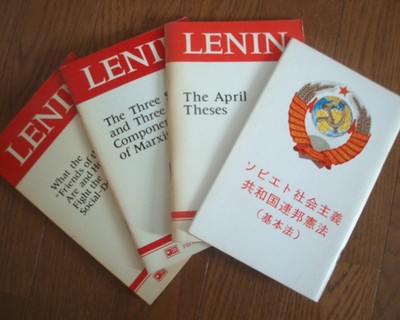

80年代、大きな駅や空港には、こうしたプロパガンダ本が置いてあり、自由に持ち帰れた(そんなもの持ち帰るロシア人はいない)。

レーニンの「4月テーゼ」もあった。

ブレジネフ政権は末期で、民意はもう留めようがなくなってきていた頃の出版物だ。

どうしてこんなにロシア好きかというと、きっと幼児体験が大きい。

冬に家族で帰宅し、ストーブで居間が暖まるまで、母はコートの中に僕を入れて、「ポルシカ・ポーレ」をハミングしてくれたものだ。

歌詞は“緑 もえーるー”と初夏の爽やかな大地の風景なのだが、そのこともあって、僕にはまるで「ドクトル・ジバゴ」のシベリア逃避行にぴったりの躍動感を感じてしまい、冬になるとこの歌を思い出す。

以上、80年代から90年代までの、激変のロシアネタでした。

このシャツは、モスクワであのクーデターが起きる直前、ぎりぎりソ連時代にお上りさんのように買った物だ。

今も大事にとっているのだが、もう決してロシアでは手に入らないだろうから。

決して、CO-OPではない。CCCPである。

クリント・イーストウッド主演の「ファイヤーフォックス」を見たときは、「なんで生協て書いてあるの?」と話題になった物である。

ロシア語風にいうと、エス・エス・エス・エルである。ソビエト・ソーシャル・...リパブリックとかいうんだろうな。

ソビエト社会主義共和国連邦のものである。

ちなみにルーブル紙幣は、外国人は持ち出し禁止だったため手元には残っていないが、カペイカ硬貨は幾枚か残っている。

さて あの夏、エリツィンが戦車に仁王立ちして騒動を鎮めた後のめまぐるしさと、クレムリンからソ連邦の国旗が降ろされ、ゴルバチョフが幕を引いた演説の姿は、感無量だった。

翌年、空港にはもはや垢抜けない土産ものなどはなくなり、ちょっと洒落た物に様変わりしていたのを見たとき、これが社会主義の終焉か、と実感したものである。

商魂たくましい、庶民の台頭である。

たとえば、ソ連時代の素朴なマトリョーシカと、最近のものを比べると、こうだ。プーチン大統領時代のものである。

ソ連人というのはドイツ人並に鼻持ちならないと感じた瞬間があったが、ロシア人一人ひとりは、素朴で思いやりが有り、いい人だった。風景も似たような物だったからか、北海道人としてのシンパシーは多分に色濃い。もう今じゃ、全然別なんだろうな。

ロシアを僕は愛している。だが、「政治のプロパガンダ」という嫌らしい手法を国家ぐるみでやっていたのもロシアである。

80年代、大きな駅や空港には、こうしたプロパガンダ本が置いてあり、自由に持ち帰れた(そんなもの持ち帰るロシア人はいない)。

レーニンの「4月テーゼ」もあった。

ブレジネフ政権は末期で、民意はもう留めようがなくなってきていた頃の出版物だ。

どうしてこんなにロシア好きかというと、きっと幼児体験が大きい。

冬に家族で帰宅し、ストーブで居間が暖まるまで、母はコートの中に僕を入れて、「ポルシカ・ポーレ」をハミングしてくれたものだ。

歌詞は“緑 もえーるー”と初夏の爽やかな大地の風景なのだが、そのこともあって、僕にはまるで「ドクトル・ジバゴ」のシベリア逃避行にぴったりの躍動感を感じてしまい、冬になるとこの歌を思い出す。

以上、80年代から90年代までの、激変のロシアネタでした。

2012年08月06日

多国籍軍

木下サーカス 札幌公演

自由席タダ券があったもので、今日なら空いているかと行ってみたら、そんなことはないのだった。

11時開演なので、9時半なら余裕で車は駐車場に入れられるだろうと行ったのだが、確かに駐車スペース(¥500)は十分あったのだが、すでに並んでいる人の列が700人くらい。

あー、飲み物もってくればよかったなあ、と名古屋の万博で炎天下入場前にのろのろと列を為したことを思い出す。

10時半ころから入場が始まり、場内に入ったときにはあらかた席は埋まっていた。柱の陰の見づらい席が空いていたのみだ。

子どもの頃にモスクワで見て以来なので、日本のサーカスに興味津々である。

中心のスペースは、直径12mほど。意外に狭い。しかしライトやワイヤーがたくさん据えられ、照明きらめく空中戦が見られそうなことは予想に難くない。

果たしてその通りの、海外で見られるような最新サーカスの演技の数々で開演。

よく見ると、ロシア人ぽい人々だらけ。音楽も、スラブ的憂鬱を奏でる東方的BGM。ここまで出稼ぎに来るほど、ロシア人のサーカス技術は未だに断トツなのだろう。

かつては、モスクワにサーカス学校があったということだったが、今でも養成所はあるのだろうか?体操をやっていたような人々のアスレチックな技も見られる。

驚いたことに、出演する動物がすごい。当然ながら、その調教師、猛獣使いもロシア人ぽいのだが、そこまで飼い慣らすテクニックに驚嘆する。

シマウマ4頭、キリン1頭、ライオン8頭!怪しい非日常的サーカス的空間になったではないか。

ゾウ2頭は、やはりタイ人の受け持ちであったが、これほど多国籍な人々、演目が並ぶとは凄まじい。サーカスの元祖・世界帝国ローマのコロシアムも、そんな異国情緒にあふれたのだろう。

こんな動物を間近に見られるなら、キリンによだれを降りかけられようと、断然リングサイド指定席でみるべきだ。

休憩をはさんで、固唾を呑むライオン、空中ブランコの大スペクタクルで終了。大興奮である。

自由席タダ券があったもので、今日なら空いているかと行ってみたら、そんなことはないのだった。

11時開演なので、9時半なら余裕で車は駐車場に入れられるだろうと行ったのだが、確かに駐車スペース(¥500)は十分あったのだが、すでに並んでいる人の列が700人くらい。

あー、飲み物もってくればよかったなあ、と名古屋の万博で炎天下入場前にのろのろと列を為したことを思い出す。

10時半ころから入場が始まり、場内に入ったときにはあらかた席は埋まっていた。柱の陰の見づらい席が空いていたのみだ。

子どもの頃にモスクワで見て以来なので、日本のサーカスに興味津々である。

中心のスペースは、直径12mほど。意外に狭い。しかしライトやワイヤーがたくさん据えられ、照明きらめく空中戦が見られそうなことは予想に難くない。

果たしてその通りの、海外で見られるような最新サーカスの演技の数々で開演。

よく見ると、ロシア人ぽい人々だらけ。音楽も、スラブ的憂鬱を奏でる東方的BGM。ここまで出稼ぎに来るほど、ロシア人のサーカス技術は未だに断トツなのだろう。

かつては、モスクワにサーカス学校があったということだったが、今でも養成所はあるのだろうか?体操をやっていたような人々のアスレチックな技も見られる。

驚いたことに、出演する動物がすごい。当然ながら、その調教師、猛獣使いもロシア人ぽいのだが、そこまで飼い慣らすテクニックに驚嘆する。

シマウマ4頭、キリン1頭、ライオン8頭!怪しい非日常的サーカス的空間になったではないか。

ゾウ2頭は、やはりタイ人の受け持ちであったが、これほど多国籍な人々、演目が並ぶとは凄まじい。サーカスの元祖・世界帝国ローマのコロシアムも、そんな異国情緒にあふれたのだろう。

こんな動物を間近に見られるなら、キリンによだれを降りかけられようと、断然リングサイド指定席でみるべきだ。

休憩をはさんで、固唾を呑むライオン、空中ブランコの大スペクタクルで終了。大興奮である。

2012年03月19日

定山渓ホテル、クリスマスにて

12月の平日に、定山渓温泉で1泊¥5,000で泊まれるという格安プランがあったので、行ってみた。

老舗だという「定山渓ホテル」。

月曜日のクリスマス。さっさと入館してじわーっと温泉に入ってごろごろするに限る。

ここの温泉の広さはすごい。脱衣場に掛けてある写真では、昭和30年代には建屋ができていたらしい。

そして当時からすると画期的な大空間の大浴場は、混浴だったようだ。

なるほどなあ、終戦から10年ほどでは、ホテル形式とはいえ、まだまだ湯治とはそういったスタイルだったのだろう。今ではそんなのはもう、潘渓温泉にしかない。

温泉は文句なし。川っぷちの源泉から引いている老舗だ。浴場から川が見えるのも、古くからある定山渓らしくていい。

しかし、途中で通らなければならない1階ロビーがとても冷える。僕は道後温泉のような、冬でも玄関開けっ放しで冷え冷えとしているような環境は嫌なので、そのことだけで、もう何度も温泉に入ろうとは思えなくなった。北海道人は、真冬にパジャマでアイスクリームを食べられるような暖かさがないと嫌なのである。

価格は部屋の新しさに反映されるようで、用意された部屋は古い。しかし万事ゆとりの間取りで広々としているし、廊下も通常の3倍はある。これは何かあっても避難はスムーズ。

食事はビュッフェ。大きすぎない規模の温泉ホテルは食堂会場の大きさもほどほどなので、食べ物を取りに行くのがそう遠くなくていい。

刺し身ネタは新鮮な物で、とても良かった。

飲み放題がセルフで+¥880!生ビールが1杯¥500なんだから、そりゃあ付けるでしょう。酒類は一通り揃っていて、7,8割ほどの人の入りだったがそれほど混雑せず、十二分に飲めた。

コストパフォーマンス最高。泉質にもこだわる方にはおすすめのプラン。

さて 当日はクリスマスということで、ゴスペル唱歌隊が食事時間に歌っていた。

うーん。

あれって、合衆国のアフリカ系だけの文化なんじゃないの?大多数がキリスト教徒ではない日本人が、黒人のように神を讃える理由はなんなのだろう?世界中で、あんな歌い方する国は他にないんじゃないのかな。

さらにいえば、奴隷にしておいて押しつけた宗教という、ねじれた成立がある訳でしょう。うーん。

爆撃に出るパイロット達をも斉しく赦されるという神を讃える人々を、縁もゆかりもない温泉地で飽食にふける大罪を犯しながら、違和感をもって「早く終わらないかなあ」と眺めていたのである。

老舗だという「定山渓ホテル」。

月曜日のクリスマス。さっさと入館してじわーっと温泉に入ってごろごろするに限る。

ここの温泉の広さはすごい。脱衣場に掛けてある写真では、昭和30年代には建屋ができていたらしい。

そして当時からすると画期的な大空間の大浴場は、混浴だったようだ。

なるほどなあ、終戦から10年ほどでは、ホテル形式とはいえ、まだまだ湯治とはそういったスタイルだったのだろう。今ではそんなのはもう、潘渓温泉にしかない。

温泉は文句なし。川っぷちの源泉から引いている老舗だ。浴場から川が見えるのも、古くからある定山渓らしくていい。

しかし、途中で通らなければならない1階ロビーがとても冷える。僕は道後温泉のような、冬でも玄関開けっ放しで冷え冷えとしているような環境は嫌なので、そのことだけで、もう何度も温泉に入ろうとは思えなくなった。北海道人は、真冬にパジャマでアイスクリームを食べられるような暖かさがないと嫌なのである。

価格は部屋の新しさに反映されるようで、用意された部屋は古い。しかし万事ゆとりの間取りで広々としているし、廊下も通常の3倍はある。これは何かあっても避難はスムーズ。

食事はビュッフェ。大きすぎない規模の温泉ホテルは食堂会場の大きさもほどほどなので、食べ物を取りに行くのがそう遠くなくていい。

刺し身ネタは新鮮な物で、とても良かった。

飲み放題がセルフで+¥880!生ビールが1杯¥500なんだから、そりゃあ付けるでしょう。酒類は一通り揃っていて、7,8割ほどの人の入りだったがそれほど混雑せず、十二分に飲めた。

コストパフォーマンス最高。泉質にもこだわる方にはおすすめのプラン。

さて 当日はクリスマスということで、ゴスペル唱歌隊が食事時間に歌っていた。

うーん。

あれって、合衆国のアフリカ系だけの文化なんじゃないの?大多数がキリスト教徒ではない日本人が、黒人のように神を讃える理由はなんなのだろう?世界中で、あんな歌い方する国は他にないんじゃないのかな。

さらにいえば、奴隷にしておいて押しつけた宗教という、ねじれた成立がある訳でしょう。うーん。

爆撃に出るパイロット達をも斉しく赦されるという神を讃える人々を、縁もゆかりもない温泉地で飽食にふける大罪を犯しながら、違和感をもって「早く終わらないかなあ」と眺めていたのである。

2011年06月26日

夏だ!ウニだ!積丹だ!

美国遊覧

今季初のご当地ウニは、いつもの積丹町で。ミョウバンなしのウニを食べ慣れると、夏以外にウニは生で食べる気がしなくなった。

せっかく晴れているし、きっと海底もよく見えるだろうと、子どもの頃に乗って以来のグラスボートに乗ってみた。

大人¥1,300。結構高いのだが、宿の「お宿かさい」で10%割引券をもらっておいた。電話で予約をしたので、顔を出しておくと、ある種リコンファームになって安心してもらえるだろう。

この遊覧船、船底から海底が見えるようにガラス張りなのだ。

港を出るまでは外にいようかと思っていたら、団体バスが横付けされたので、あわてて船底へと降りた。

すると、乗客が少ないと思っていたら、すでに船内はびっしり入っていたのだった。

ガラス席を確保するのは、この船の必須のようである。

港を出るとすぐに左に折れて、ガヤや茶津海岸沿いにウニを見る。点々とバフンウニが。

もうそれ以外は見る物はほとんどないので、宝島を近くに見られるあたりで船室を出た。

結構波が高い日で、ずっと下を向いていると、ちょっと気分が良くない。中と外を行ったり来たりするといいだろう。

ちょっと先の岬まで船は進み、どうしてこんなにきれいなのだろう、というくらいの海の青さを間近で堪能。

帰路はまっすぐ港に向かうので、客を飽きさせないように大量のパンの耳が配られ、並行して飛んでいるカモメの群れにエサをキャッチさせる遊びができる。

ずっと下を向かずに済むし、単調な帰路も飽きず、いい趣向だ。

積丹町に遊びに来たついでに、たまには遊覧船はどうでしょうか。

夜になると「吾亦紅」を絶唱する船長は、陽気でいい人ですよ。

今季初のご当地ウニは、いつもの積丹町で。ミョウバンなしのウニを食べ慣れると、夏以外にウニは生で食べる気がしなくなった。

せっかく晴れているし、きっと海底もよく見えるだろうと、子どもの頃に乗って以来のグラスボートに乗ってみた。

大人¥1,300。結構高いのだが、宿の「お宿かさい」で10%割引券をもらっておいた。電話で予約をしたので、顔を出しておくと、ある種リコンファームになって安心してもらえるだろう。

この遊覧船、船底から海底が見えるようにガラス張りなのだ。

港を出るまでは外にいようかと思っていたら、団体バスが横付けされたので、あわてて船底へと降りた。

すると、乗客が少ないと思っていたら、すでに船内はびっしり入っていたのだった。

ガラス席を確保するのは、この船の必須のようである。

港を出るとすぐに左に折れて、ガヤや茶津海岸沿いにウニを見る。点々とバフンウニが。

もうそれ以外は見る物はほとんどないので、宝島を近くに見られるあたりで船室を出た。

結構波が高い日で、ずっと下を向いていると、ちょっと気分が良くない。中と外を行ったり来たりするといいだろう。

ちょっと先の岬まで船は進み、どうしてこんなにきれいなのだろう、というくらいの海の青さを間近で堪能。

帰路はまっすぐ港に向かうので、客を飽きさせないように大量のパンの耳が配られ、並行して飛んでいるカモメの群れにエサをキャッチさせる遊びができる。

ずっと下を向かずに済むし、単調な帰路も飽きず、いい趣向だ。

積丹町に遊びに来たついでに、たまには遊覧船はどうでしょうか。

夜になると「吾亦紅」を絶唱する船長は、陽気でいい人ですよ。